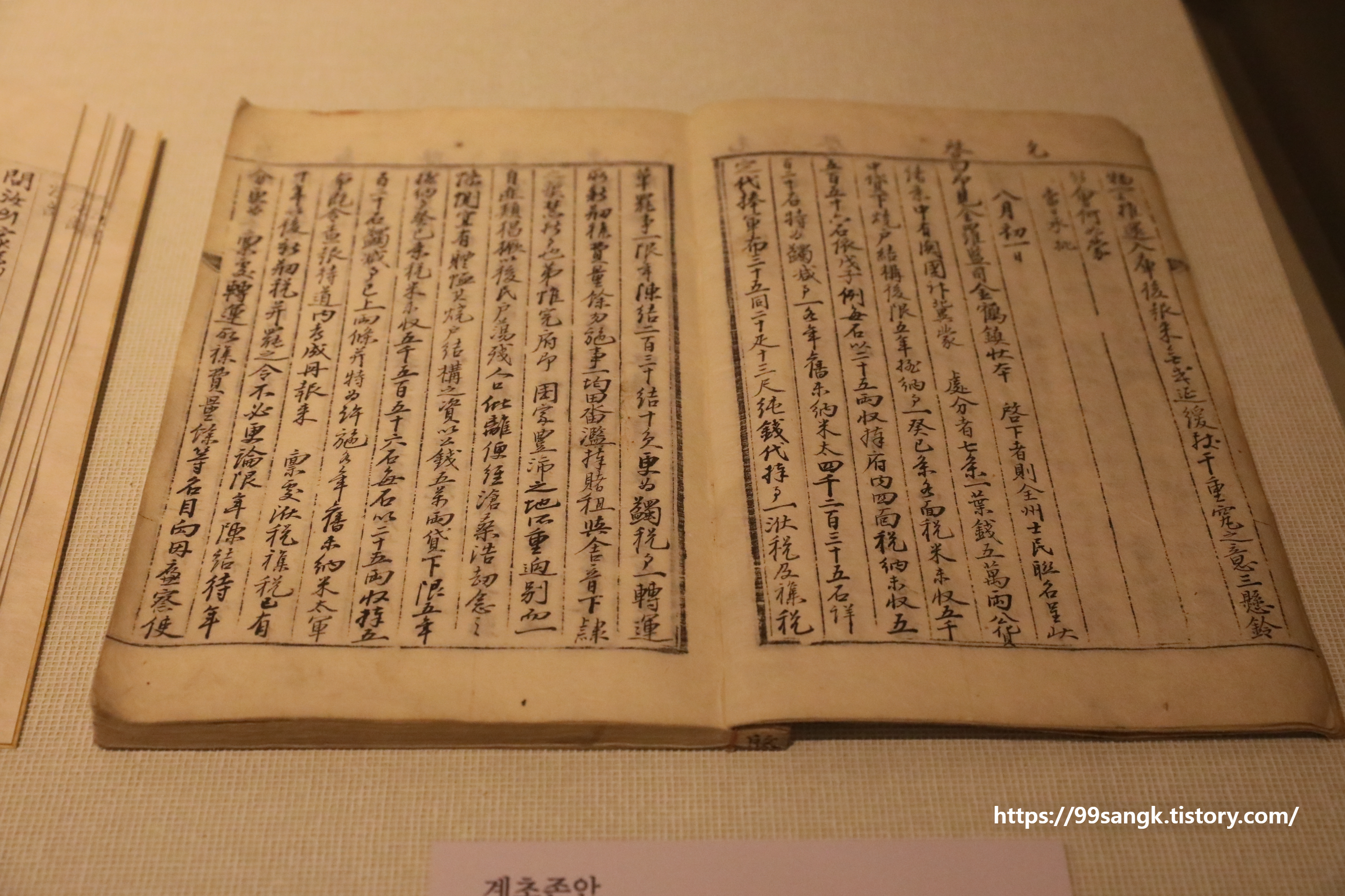

_ 내각(內閣) 기록국(記錄局) 편(編), 1894년(고종 31), 필사본, 30.5×29.7cm, 유네스코 세계기록유산, 서울대 규장각 『계초존안 』은 의정부 기록국에서 1894년 음력 7월 ~11월 사이에 받은 보고서를 엮은 문건이다. 각도 감사와 찰리사, 안핵사 등의 보고서에 동학농민군의 동태를 비롯한 각 지방의 상황과 이에 대해 관리들이 대처한 내용이 자세히 수록되어 있다. 전라감사 김학진(金鶴鎭)은 1894년 8월 1일자 장본(狀本)에서 전주 민인들이 연명으로 올린 소장을 인용하였는데, 소장 내용 중에는 세금의 면제와 유예, 보세 · 잡세의 혁파, 신규 조세의 폐지 등의 요구가 확인된다. 이를 통해 동학농민혁명 당시 민인의 소박한 바람을 엿볼 수 있다 2024.06.07.금요일, 서울대학교 규..